Muerte por Suicidio

La muerte por suicidio sucede cuando una persona se quita la vida de manera intencional. Usualmente la palabra “suicidio” genera una serie de emociones y pensamientos desagradables que se relacionan con el miedo, el desconocimiento, la mala interpretación o poca educación de la población. Si observamos de manera real y compasiva la muerte por suicidio, ésta es causada o es el resultado de un sufrimiento psíquico o físico e intolerable en extremo, experimentado por una persona.

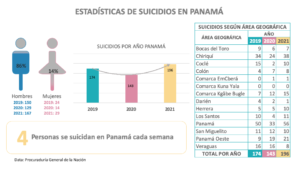

En Panamá las cifras de muertes por suicidio se muestran variables, pero en incremento. En el año 2019 se registraron un total de 174 muertes por suicidio, en el año 2020 se registraron 143 muertes por suicidio y en el año 2021 se registraron 196 muertes por suicidio, siendo la Provincia de Panamá la que mayores casos registrados tiene, seguida por la Provincia de Chiriquí. (1)

¿Cúales son algunos factores de riesgo para la muerte por suicidio?

La intensidad con la que una persona experimenta y vive algunos eventos y la incapacidad para afrontar estos eventos estresantes, son factores relacionados a la fatalidad.

Las experiencias asociadas a las muertes por suicidio con mayor evidencia son los trastornos mentales, en particular la depresión, las rupturas de relaciones, los factores económicos y el dolor experimentado por enfermedades crónicas. Adicionalmente, se ha identificado que vivir conflictos, catástrofes, violencia física y sexual, perdida de seres queridos y aislamiento, generan conductas que llevan una intención suicida. Las personas que son parte de poblaciones discriminadas y vulnerables, migrantes, indígenas, la población LGBTIQ+; y los reclusos, también son consideradas como condiciones de riesgos para la muerte por suicidio.

¿Cómo nos afecta enfrentar una muerte por suicidio?

El impacto que tiene la muerte de una persona a la que estamos relacionada es variable, afecta integralmente nuestra funcionalidad y podemos vivirla de acuerdo al grado familiar o vínculo que desarrollamos con la persona que ya no está. Generalmente nos afecta emocional y mentalmente, puede afectar nuestra salud física, al igual que nuestra dinámica social y condiciones económicas.

Enfrentar la muerte por suicidio de una persona a la que estamos relacionadas puede incrementar la carga emocional de los efectos antes mencionados y adicionar consecuencias aún más desagradables. Podemos generar memorias traumáticas y enfrentar sus síntomas, puede deteriorar hasta destruir la dinámica de una familia, el riesgo del deterioro de nuestra salud física y mental se eleva. También puede escalar de manera generacional con una creencia poco funcional y es considerado un factor de riesgo de muerte por suicidio, entre las personas que están vinculadas a la persona que murió.

Sin duda alguna la afectación es mucho más severa y el estigma que le acompaña tiene una mayor carga de estrés sobre el duelo que experimenta la familia, amigos o conocidos que pierden a una persona bajo estas circunstancias.

¿Cómo identificamos que alguien está en riesgo de morir por suicidio?

El deterioro en el funcionamiento habitual de una persona, es indiscutiblemente una señal de alerta, sin embargo, no siempre se comunica directa o externamente. Toma nota de algunas señales de advertencia de riesgo (2):

- Amenazar con lastimarse o matarse, o hablar de querer lastimarse o matarse (riesgo alto).

- Buscar acceso a pastillas, armas de fuego, pesticidas, armas blancas entre otros (riesgo alto).

- Hablar o escribir sobre la muerte o el suicidio, fuera de lo ordinario (riesgo alto).

- Aumento del consumo de sustancias (alcohol o drogas).

- Expresar falta de razón o de propósito en la vida.

- Ansiedad, agitación, incapacidad para dormir o dormir todo el tiempo.

- Sentirse atrapado, como si no hubiera salida.

- Desesperación.

- Aislamiento de los amigos, la familia y la sociedad.

- Rabia, ira descontrolada, búsqueda de venganza.

- Actuar imprudentemente o participar en actividades riesgosas, aparentemente sin pensar.

- Cambios de humor dramáticos.

- Regalar posesiones preciadas o buscar cuidado a largo plazo para mascotas.

¿Qué podemos hacer para prevenir las muertes por suicidio?

La atención de profesionales de la salud es una intervención determinante en la prevención de muertes por suicidio, trabaja sobre los síntomas / factores de riesgos y al mismo tiempo provee herramientas a la persona que se encuentra en riegos y muchas veces de requerirlo, a las personas que le rodean.

Si conoces a alguien que presenta comportamientos de riesgo, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Anímalo a buscar ayuda profesional.

- Mantente en comunicación constante con la persona en riesgo.

- Válida sus sentimientos.

- Propón tiempo para actividades fuera del ambiente cotidiano de la persona.

- Escucha con atención.

- Evita minimizar las experiencias, emociones o dificultades que exprese la persona.

- Recuérdale sus fortalezas y lo valioso que es.

- Expresa lo importante que es en tu vida y en la vida de otras personas.

¿Hablar sobre las muertes por suicidio incrementan el riesgo?

¡Es un mito! Hablar sobre las muertes por suicidio no incrementa el riesgo, ni planta ideas en la cabeza de una persona en riesgo; muy al contrario, hablar sobre el tema nos permite propiciar un espacio para que aquellas personas que están riesgo, se atrevan a hablar de lo que están atravesando y pedir ayuda sin le vergüenza o el estigma que rodea el tema.

Recordarle que no están solo es una responsabilidad de todos.

Escrito por: Ericka Camaño – Psicóloga / Terapeuta EMDR

- Fuente: Centro de Estadísticas, Ministerio Público de Panamá/ Unidades de Homicidios Ministerio Público.

- Fuente: American Association of Suicidology

A lo largo de nuestra vida podemos identificar momentos en los que no hemos estado nada bien. Muchos nos hemos cuestionado sobre si necesitamos ayuda o no. Te has preguntado: ¿cómo saber si estoy listo para ir a terapia? Si lo has hecho, podría ser una buena señal. Podrías estar buscando un espacio de autocuidado diferente.

A lo largo de nuestra vida podemos identificar momentos en los que no hemos estado nada bien. Muchos nos hemos cuestionado sobre si necesitamos ayuda o no. Te has preguntado: ¿cómo saber si estoy listo para ir a terapia? Si lo has hecho, podría ser una buena señal. Podrías estar buscando un espacio de autocuidado diferente.

En la actualidad, el trastorno depresivo es una de las afecciones con más incidencia. Según la

En la actualidad, el trastorno depresivo es una de las afecciones con más incidencia. Según la  La cultura se fundamenta en la renuncia que cada sujeto hace de sus propias pulsiones, lo que Freud llama “ceder al deseo”. Sin embargo, en nuestra época del consumo, se nos presenta el fenómeno opuesto: un empuje a satisfacer nuestras pulsiones sin control alguno. Podemos tener todo lo que queremos sin demora. La psicoanalista Graciela Sobral plantea en su artículo

La cultura se fundamenta en la renuncia que cada sujeto hace de sus propias pulsiones, lo que Freud llama “ceder al deseo”. Sin embargo, en nuestra época del consumo, se nos presenta el fenómeno opuesto: un empuje a satisfacer nuestras pulsiones sin control alguno. Podemos tener todo lo que queremos sin demora. La psicoanalista Graciela Sobral plantea en su artículo  Para el Psicoanálisis, la depresión no se concibe como una entidad clínica sino que se ubica dentro de la estructura psíquica del sujeto: neurosis, perversión o psicosis. El psicoanalista debe interrogarse más allá de lo que el sujeto señala en primera instancia. Lacan también propone la “verificación del afecto” en el análisis, pues los afectos sobre algo siempre se refieren a otra cosa.

Para el Psicoanálisis, la depresión no se concibe como una entidad clínica sino que se ubica dentro de la estructura psíquica del sujeto: neurosis, perversión o psicosis. El psicoanalista debe interrogarse más allá de lo que el sujeto señala en primera instancia. Lacan también propone la “verificación del afecto” en el análisis, pues los afectos sobre algo siempre se refieren a otra cosa.

Toda la dinámica del deseo en la histeria, ya sea en el hombre como en la mujer, se juega en torno al hecho de haber sido despojado(a) injustamente del atributo fálico. Por esto, en la histeria un rasgo estructural es

Toda la dinámica del deseo en la histeria, ya sea en el hombre como en la mujer, se juega en torno al hecho de haber sido despojado(a) injustamente del atributo fálico. Por esto, en la histeria un rasgo estructural es  He tomado el mismo subtítulo utilizado por Dor, pues me parece justo para explicar fenómenos actuales sobre la relación entre la feminidad y la histeria. Una serie de aspectos sintomáticos se hacen más evidentes con el auge de las redes sociales. Se abre más la brecha entre la mujer histérica y su relación con la feminidad.

He tomado el mismo subtítulo utilizado por Dor, pues me parece justo para explicar fenómenos actuales sobre la relación entre la feminidad y la histeria. Una serie de aspectos sintomáticos se hacen más evidentes con el auge de las redes sociales. Se abre más la brecha entre la mujer histérica y su relación con la feminidad.  Otros rasgo estructural en la histeria que marca la elección de objeto, y todas las elecciones en general, es la

Otros rasgo estructural en la histeria que marca la elección de objeto, y todas las elecciones en general, es la  Con respecto a algunos fenómenos que se observan cada vez más en las redes sociales. Debemos hacer una distinción entre la expresión de la feminidad y la histeria, puesto que no siempre se trata de mujeres en el sentido de expresar un deseo de libertad. Por ejemplo, hoy en día muchas se excusan de mostrar cierta imagen o ciertas conductas a través de las redes sociales utilizando como argumento la liberación de la mujer. Esto en algunos casos, podría ser la manifestación de una estructura histérica marcada por un deseo exagerado de despertar el deseo en el Otro. Hoy el Internet y los seguidores se han convertido en un Otro bastante exigente y cruel. Mientras más le dan las histéricas más le piden, más les da, más enseña pero siempre tratando de enmarcarlo con algún pensamiento positivo. Lo hemos visto en publicación donde buscan provocar el deseo sexual del espectador, y a la vez incluyen algún mensaje de motivación.

Con respecto a algunos fenómenos que se observan cada vez más en las redes sociales. Debemos hacer una distinción entre la expresión de la feminidad y la histeria, puesto que no siempre se trata de mujeres en el sentido de expresar un deseo de libertad. Por ejemplo, hoy en día muchas se excusan de mostrar cierta imagen o ciertas conductas a través de las redes sociales utilizando como argumento la liberación de la mujer. Esto en algunos casos, podría ser la manifestación de una estructura histérica marcada por un deseo exagerado de despertar el deseo en el Otro. Hoy el Internet y los seguidores se han convertido en un Otro bastante exigente y cruel. Mientras más le dan las histéricas más le piden, más les da, más enseña pero siempre tratando de enmarcarlo con algún pensamiento positivo. Lo hemos visto en publicación donde buscan provocar el deseo sexual del espectador, y a la vez incluyen algún mensaje de motivación.

¡Estamos viviendo una pandemia! Ya llevamos varios meses en aislamiento producto del COVID-19 y mucho se ha hablado y escrito sobre sus repercusiones en distintas esferas: sanitaria, económica, social y psicológica. Por primera vez en nuestras vidas nos encontramos ante una situación mundial de incertidumbre sobre el futuro. Esto nos puede producir malestar, y en muchos casos desencadenar sufrimiento psíquico. ¿Cómo podemos manejar la ansiedad en tiempos de pandemia?

¡Estamos viviendo una pandemia! Ya llevamos varios meses en aislamiento producto del COVID-19 y mucho se ha hablado y escrito sobre sus repercusiones en distintas esferas: sanitaria, económica, social y psicológica. Por primera vez en nuestras vidas nos encontramos ante una situación mundial de incertidumbre sobre el futuro. Esto nos puede producir malestar, y en muchos casos desencadenar sufrimiento psíquico. ¿Cómo podemos manejar la ansiedad en tiempos de pandemia? La situación global implica que esta pandemia representa un evento traumático para gran parte de la población mundial. En la actualidad, la tecnología ha jugado un rol primordial para mantenernos conectados con otras personas en la situación de aislamientos social. Sin embargo, proporciona una avalancha de información sobre cantidades de contagios, cuidados intensivos y fallecidos, aumentando el miedo general. Esta información nos mantiene alerta sobre la situación día a día, y a la vez que nos inunda de inseguridades. Muchos expertos en el área de salud mental consideran que existe una gran necesidad de intervención en esta área debido al aumento vertiginoso de problemas vinculados con la ansiedad y depresión en los últimos meses.

La situación global implica que esta pandemia representa un evento traumático para gran parte de la población mundial. En la actualidad, la tecnología ha jugado un rol primordial para mantenernos conectados con otras personas en la situación de aislamientos social. Sin embargo, proporciona una avalancha de información sobre cantidades de contagios, cuidados intensivos y fallecidos, aumentando el miedo general. Esta información nos mantiene alerta sobre la situación día a día, y a la vez que nos inunda de inseguridades. Muchos expertos en el área de salud mental consideran que existe una gran necesidad de intervención en esta área debido al aumento vertiginoso de problemas vinculados con la ansiedad y depresión en los últimos meses.